Andrea Gnam: Vom Reiz der Peripherie. Architektur und Fotografie.

Berlin: Wasmuth & Zohlen 2022. ISBN: 978-3-8030-3420-5. 134 Seiten, 24,80 €.

DOI:

https://doi.org/10.25365/rezens-2023-1-15Abstract

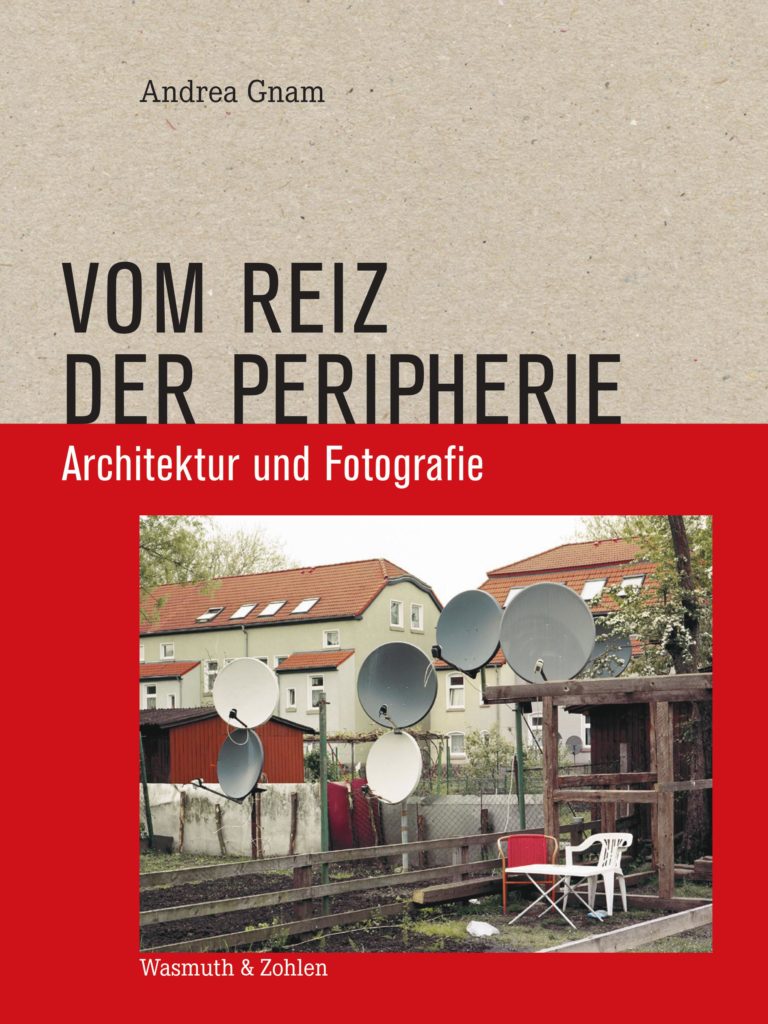

Es gibt Bücher über Fotografie, die kommen in aufwändiger Aufmachung daher. Dick und umfangreich illustriert, nicht selten auch getrieben von der Hoffnung, etwas der Bedeutung der abgebildeten Arbeiten möge sich auf das eigene Werk übertragen. Die vorliegende Publikation Vom Reiz der Peripherie der Medienwissenschaftlerin und Betreiberin eines wichtigen Blogs zur Fotografie (fotobuch.gnam), Andrea Gnam, geht einen anderen Weg. Schlicht, ja beinahe schon zurückhaltend, nimmt sich das Bändchen aus, das als Titelbild eine Aufnahme von Joachim Schumacher zeigt, die man tatsächlich ansehen muss, will man darauf etwas verstehen. Es wird also schnell klar, dass hier ein Buch vorliegt, das einen eigenen Weg geht.

Die Koordinaten sind vorgegeben, das Thema ist grundsätzlich bekannt. Ist die Verbindung der Fotografie zur Architektur doch so alt wie das Medium selbst. Wer sich mit Fotografiegeschichte beschäftigt, kommt daran nicht vorbei. Es gibt einen Kanon historischer und moderner Klassiker, unterschiedliche Strömungen und Schulen. Und dann gibt es noch Vieles, das sich nicht so einfach kategorisieren lässt. Fotograf*innen, deren Arbeiten in Fachkreisen durchaus Anerkennung genießen, deren Bekanntheit aber selten über Expertenkreise hinausgeht. Sammler und Jägerinnen, die ihren Blick auf Dinge richten, die sonst gerne übersehen werden, und die - vielleicht genau deshalb – auch selbst häufig übersehen werden. Vor allem ihnen gilt dieses Büchlein, das Andrea Gnam rund um das Thema der Architekturfotografie geschrieben, man möchte eher sagen: komponiert hat.

Auf den ersten Blick scheint der vorliegende Text nämlich - durchaus auf produktive Art - ein wenig an jenem Durcheinander geschult, das auch einige der darin besprochenen Fotografien eint. Es ist ein flottes Hin und Her durch ein nicht immer leicht zu überblickendes Feld. Die Liste an Namen, die Gnam in mitunter schwindelerregender Schnelligkeit abarbeitet, ist von beeindruckender Länge und Diversität. Manchmal widmet sie den behandelten Arbeiten wenig mehr als einen Nebensatz, selten mehr als ein paar Zeilen. Viele Namen werden auch nur kurz aufgegriffen, um an späterer Stelle aus einer anderen Perspektive erneut in den Blick genommen zu werden. Versucht man die Form der Lektüre zu beschreiben, kann man gar nicht anders als das Bild der Flaneurin zu bemühen, die sich genussvoll durch ein Feld treiben lässt, das sie in- und auswendig kennt und mit großem Vergnügen kommentiert. Der Streifzug führt von den architektonischen Relikten einer untergegangenen Schwerindustrie (Ruhrgebiet) über sogenannte “Weiße Zonen“ und “Zwischenlandschaften“ mit ihren oft kuriosen Wildwüchsen einer Self-Made-Architektur bis hin zur fotografischen Aufarbeitung der Ostmoderne (Chruschtschow-Ära und DDR).

Die ersten fünf Kapitel sind durchlässig, ergänzen einander inhaltlich und dürfen gerne quergelesen werden. Ihnen ist gemein, dass sie Architekturfotografie gegen den Strich deuten. Wer hier nach den großen bekannten Namen des Genres sucht, geht fehl. Die nur sparsam genannten Granden dienen lediglich der Orientierung und Einordnung. Was hier im Mittelpunkt steht, ist eine Spielform der Architekturfotografie, die sich nur bedingt für Ansichtskarten und Coffee Table Books eignet. Im Zentrum des Blicks steht die Abweichung, das Widerständige und schwer Einordenbare. Die Fotografien erzählen von einer Welt abseits historischer Stadtkerne und städteplanerischer Vorzeigeprojekte. Es geht um den kleinen Wildwuchs, die außer Kontrolle geratene architektonische Erweiterung in Eigenregie. Es werden hier Dinge sichtbar, die man sonst in der Regel übersieht, weil unser Blick nicht darauf trainiert ist. Ein Training, das die Autorin ihren Leser*innen auf fast schon paradoxe Weise beibringt. Tatsächlich gibt es in diesem Buch nämlich recht wenig zu sehen, ist doch jedem Kapitel lediglich eine einzige Fotografie vorangestellt. Den Rest muss man sich erlesen. Gelingen kann das nur, weil Gnam über die Fähigkeit verfügt, Fotografien in eine Sprache überzuführen, die mit wenigen Worten die Substanz eines visuellen Erlebnisses erfasst. All die Hinweise, Referenzen und Analysen, die hier leichtfüßig und beinahe nebenbei gegeben werden, fügen sich so zu dem übergeordneten Bild eines faszinierenden fotografischen Sub-Genres, das man gerne noch viel weiter erkunden möchte. Und hier liegt wahrscheinlich einer der stärksten Punkte des Buches: Es macht neugierig! Neugierig auf die Arbeiten von Fotograf*innen wie Inge Rambow, Gerhard Vormwald, Daniel Stemmrich, Beate Gütschow und Philipp Meuser, um hier nur einige der Vertreter*innen aufzugreifen, mit denen sich Gnam in der ersten Hälfte ihres Buches beschäftigt.

Ab Kapitel sechs nimmt die Autorin eine Perspektivverschiebung vor. Mit ihren Überlegungen zur Bedeutung von Mustern und Ornamenten auf Teppichen, Vorhängen oder Tapeten in den Arbeiten von Fotografinnen ost- oder südosteuropäischer Herkunft, richtet sie den Blick ins Innere der Gebäude. Der hochprivate Wohnraum steht nun im Zentrum der Analyse. Auch hier sucht Gnam wieder nach jenen Elementen, die sich für eine offizielle Repräsentation kaum eignen würden. Dinge, die oftmals als kitschig oder gar geschmacklos bezeichnet werden. So etwa in den Arbeiten der in Wien lebenden Fotografin Eugenia Maximova oder ihrer aus Rumänien stammenden Kollegin Beatrice Minda, die sich beide intensiv mit den privaten Lebenssituationen osteuropäischer Migrant*innen beschäftigen. Gnam: “Wie in einer Gesteinsformation können sich in tradierten Ornamenten Emotionen, Wissen und Geschichte sedimentieren. Muster und Dekor einer Zeit oder eines Landstrichs, oder Ornamente, die in einer Gemeinschaft von Generation zu Generation weitergereicht werden, begründen ein grundlegendes, stabilisierendes Identitätsgefühl“ (S. 78).

Erwähnt sein muss noch ein Kapitel, das mit dem Titel “Dimensionen des Imaginären“ überschrieben ist. Hier ist die Autorin schließlich bei ganz grundsätzlichen Überlegungen zur Fotografie angekommen. Ähnlich wie zuvor in den Kommentaren zur Architektur vermag sie es auch hier, ihre Leser*innen auf behände Art an Fragestellungen heranzuführen, die für die – auch theoretische – Beschäftigung mit Fotografie grundlegend sind. Keine der Fragen ist neu, doch erscheinen sie alle in einem neuen Licht, denn Gnam versteht es, die Überlegungen an Zitate, Aussagen und Einschätzungen bekannter Fotograf*innen (hier gibt es sie nun, die großen Namen von Stieglitz bis Parr) rückzubinden und ihnen, wenn schon keine Erklärung, so doch wertvolle Einschätzungen anbeizustellen. Wer kennt nicht jenes Gefühl, das hier als “Das Unbehagen des Fotografen“ beschrieben wird? Das Wissen, beim Fotografieren – und sei es nur das Ablichten öffentlicher Räume – etwas zu tun, das doch auch immer als Übergriff gewertet werden kann. Gnam zitiert in diesem Zusammenhang Wim Wenders, eine Reihe von Magnum-Fotografen, den Fototheoretiker Michel Frizot und den Philosophen Jean Baudrillard. Alles mit der ihr eigenen Leichtigkeit, die einem elitären und bemüht akademischen Duktus, der derartigen Ausführungen sonst oft anhaftet, denkbar fern steht.

Vom Reiz der Peripherie nimmt sich das unbestimmte Zwischenland, das in den ersten Kapiteln behandelt wird, als Ausgangspunkt für eine Wanderung, die weit über das im Untertitel angekündigte Verhältnis von Architektur und Fotografie hinausführt, um schließlich in einem Nachdenken über das Sehen schlechthin zu enden: Das Postskriptum ist dem Thema Fotografie und Blindheit gewidmet. Und so wie ganz am Anfang des Buches eine sehr persönliche Episode zu lesen ist, findet sich hier gegen Ende durchaus passend ein Verweis auf Roland Barthes, der in Die helle Kammer anhand einer berühmten Aufnahme von André Kertész die besondere Wahrnehmung eines Erblindeten erkundet hat. Auch hier dient der Bezug auf die Giganten Barthes und Kertész der Autorin nur als eine erste Verortung, auf die sie sogleich aktuelle Beispiele folgen lässt, bei denen stets das Anliegen der Inklusion spürbar ist. “Auf Fotografien von blinden Künstlern geht es nicht um Repräsentation und ihre Bildformeln, sondern um Imagination und um eine Verbindung zwischen der Welt der Blinden und derjenigen der Sehenden“ (S. 132).

So wie einige der Arbeiten, die Andrea Gnam behandelt, steht auch ihr Text ein wenig zwischen den Genres, ist weder Lehrbuch noch enzyklopädische Aufarbeitung, ist keine Fototheorie und auch keine Fotogeschichte. Aber natürlich ist er von alledem etwas. Vor allem aber ist er eines: Der Beweis dafür, dass auch ein denkbar schlicht gehaltenes Büchlein große Neugier wecken kann.

Downloads

Veröffentlicht

Ausgabe

Rubrik

Lizenz

Copyright (c) 2023 David Krems

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.

Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.

![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)