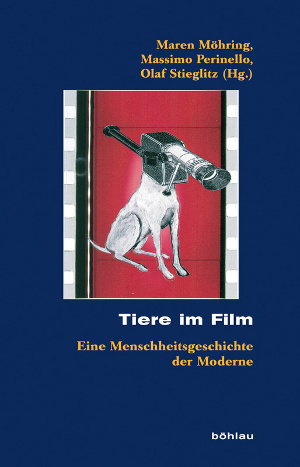

Maren Möhring/Massimo Perinelli/Olaf Stieglitz (Hg.), Tiere im Film. Eine Menschheitsgeschichte der Moderne.

Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2009 (Kölner Historische Abhandlungen 47). ISBN 978-3-412-20341-2. 292 S. Preis: € 39,90 (D), € 41,- (A).

Abstract

Kein Disney, viel Deleuze: Tiere im Film proklamiert das 'Werden' - In den sechzehn Beiträgen, die sich aus unterschiedlichsten Richtungen dem Tier im Film nähern, taucht der Name Walt Disney ganze fünf Mal auf, dabei stets in Randbemerkungen, Nebensätzen oder Fußnoten, und das hat seinen Grund: Mit dem Titel des Bandes mögen sich zwar spontan Disneys zutiefst anthropomorphe und ödipale Tierfiguren aufdrängen. Aber den hier versammelten Texten ist vor allem daran gelegen, im Film- und Fernsehbild ein Animalisches auszumachen, das – jenseits aller narzistischen Objektivierungen durch den Menschen – bestehendes Denken über das Tier abzulösen versteht. So ist denn auch der Gewährsmann der meisten Aufsätze Gilles Deleuze, dessen Konzept des Tier-Werdens darauf zielt, Wesensgrenzen in der sonst dichotomen Beziehung zwischen Mensch und Tier zu destabilisieren und das Subjekt mit 'minoritären', 'prozesshaften' Zügen anzustecken.

Während also das Buch – im Anschluss an einen ersten Teil, der sich mit dem Tier im Spiegel von Medientheorie und Filmgeschichte auseinander setzt – in die drei Sektionen 'Wildtiere', 'Insekten' und 'Haustiere' gegliedert ist (der Einleitung der HerausgeberInnen zufolge ein Reflex moderner Ausdifferenzierung der Tierwelt), suchen die Beiträge doch immer wieder solch überkommene Kategorisierungen zu unterlaufen: Akira Lippit etwa, der neben Jonathan Burt die Debatte um Tiere im Film maßgeblich geprägt hat, stellt gleich zu Beginn die Rede der Tiere im zeitgenössischen Animationsfilm als irreduzibel 'anders' vor. Oft exzessiv und von der Sprache ethnischer oder gesellschaftlicher Minderheiten gefärbt, durchkreuze sie den etablierten Diskurs; sie schaffe unvorhersehbare Allianzen im Feld der tierischen Akteure und zudem eine Ununterscheidbarkeitszone zwischen Menschlichem und Animalischem, Organ und Maschine, Sprache und Geräusch, Sinn und Unsinn – worin sie Deleuze' und Guattaris Kleiner Literatur ähnele. Noch konsequenter und bis hinein in ihre 'Schreibweise' rekurriert Christane Königs Untersuchung von Neil Jordans Fantasy-Streifen Zeit der Wölfe auf Deleuze. Sie identifiziert die Zeitstruktur des Films als 'Kristallbild' und die Verwandlung in einen Werwolf als Existenzweise, die sich aus den symbolischen Verträgen der Gesellschaft löse und statt von Familie und Geschlecht recht eigentlich vom undifferenzierten Tier-Werden erzähle.

Auch Jonathan Burt sieht in seiner Kritik an Derridas ahistorischer Verknüpfung des Tiers mit Tod, Opfer und Sprache den im veränderlichen, bewegten Filmbild aufgehobenen Vitalismus eines Bergson oder Deleuze als beste Möglichkeit, das Lebendige außerhalb des Symbolischen und das Tier jenseits des Sterbens als reine Zeitlichkeit sichtbar zu machen (als Beispiele dienen ihm Spielfilme von Medem oder Bresson genauso wie das experimentelle Kino Bill Violas und Chris Markers). Weiters sind es unvermeidlich die Insekten, die in rhizomatischer (Un)Ordnung, im Schwärmen und in wimmelnder Alterität den Raum besetzen und damit jene amorphen, migratorischen Massen aufrufen, von denen die Tausend Plateaus berichten.

So schildert Norbert Finzsch, nachdem er das durchaus changierende Verhältnis des Menschen zum Insekt im Allgemeinen und zu Biene und Ameise im Besonderen seit biblischer Zeit nachgezeichnet hat, das gleichsam insektoide Volk der Borg in Star Trek: Voyager als entindividualisierte Gemeinschaft, die unendlich vernetzt erscheine, sich durch 'Infektion' fortpflanze und damit nicht zuletzt zur Neuverhandlung humaner Wesens- und Sozialmodelle einlade. Und für Petra Lange-Berndt markiert das massenhaft auftretende Insekt im Film – sofern es, wie in Saul Bass' Öko-Science-Fiction Phase IV, dem Menschen nicht nur ein alternatives Werden ermögliche, sondern darüber hinaus als ein unbestimmtes Flimmern in die Form der Bilder Eingang finde – gar das Ende herkömmlicher kinematographischer Wahrnehmung und die Verflüssigung des Körpers schlechthin. Deleuze ist in der Computeranimation, im Werwolf, im Außerirdischen, im Insekt. Er ist ebenso im Kojoten, der dem Familienhund Lassie in der gleichnamigen Fernsehserie zum Widersacher und faszinierenden Gegenbild wird (Olaf Stieglitz), im Affen, der gesellschaftsutopisch die Konstellationen des Begehrens in Nagisa Oshimas Max, mon amour durcheinander bringt (Maren Möhring/Massimo Perinelli), schließlich im ganzen Kino, das selbst nicht mehr und nicht weniger ist als ein Tier ...

Freilich geht es auch ohne Deleuze und um anderes: Man erfährt von Rolf Nohr, wie sich in den Prozess der Sprachaneignung und in das – rasierte – Gesicht Tarzans auf der Leinwand ein ums andere Mal die historisch wandelbaren Konzepte von Evolution und menschlicher Kulturisation einschreiben, oder von Sulgi Lie, wie bei Robert Bresson Hund, Hase und Esel in Augenhöhe mit dem Menschen einen egalitären Sensualismus wie auch eine radikale politische Gleichheit im Sinne Rancières in das Filmbild einzuführen vermögen. Mit Vinzenz Hediger betrachtet man das 'Dispositiv der Safari' und dessen (medien-)geschichtlichen Wandel von der Jagd auf Tiere zur Jagd nach Bildern. Mit Gudrun Löhner folgt man der Spur der Anopheles-Mücke in Zeichentrickfilmen, die während des 2. Weltkriegs im Pazifik kämpfende US-Soldaten über die Malaria-Gefahr aufklären wollen, zugleich aber in der anthropomorphen Darstellung der Stechmücke solch 'bedrohlichen' Komplexen wie Homosexualität, dominanter Weiblichkeit, Alkoholismus, Prostituton, Kommunismus und Kriminalität ein Gesicht verleihen.

Drei weitere Beiträge – von Hendrik Pletz, Pascal Eitler bzw. Jens Ivo Engels – entdecken ihrerseits hinter der westdeutschen Tierdokumentation von Grzimek bis zu Horst Stern die rhetorischen, ästhetischen und biopolitischen Diskurse der jeweiligen Zeit, zunächst die Aushandlung demokratischer Gesellschaftsmodelle im Schatten des nicht weit zurückliegenden Nationalsozialismus, dann die sozialwissenschaftlich geprägte Diskussionskultur der späten 1960er Jahre; und in einem locker daran anschließenden vierten Text schlüsselt Eva Hohenberger systemtheoretisch auf, wie TV-Sendungen zur Vermittlung von Heimtieren in eine "Ökonomie der Sorge" eingelassen seien, die dem Ideal selbstloser Tierliebe immer ein Tausch- und Warendenken zur Seite stellen und im kalkulierten Scheitern ihres tierschützerischen Anspruchs das Fortbestehen des eigenen massenmedialen Formats sichern.

So vermittelt Tiere im Film, oft anregend und immer vielsagend, ein doppeltes Bild: Einerseits vereinigt der Band – dezidiert interdisziplinär – gänzlich differente Perspektiven der Medien- und Kulturwissenschaft, der Philosophie und Soziologie, der Literatur- und Diskursgeschichte. Mitunter weit zurückgreifend bis zum Alten Testament (Ist das Tier rein?), zu Äsop (Ist das Tier politisch?), Descartes (Kann das Tier sprechen?) oder Jeremy Bentham (Kann das Tier leiden?), außerdem mit Blick auf so unterschiedliche Bildverfahren und Formen wie das Foto und die Chronofotografie, den Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilm, das Fernsehen und die digitale Animation, entsteht ein die einzelnen Episteme überschreitendes und diachron deutlich über die 115-jährige Filmgeschichte hinaus gespanntes Panormama menschlichen Selbstverständnisses, das sich unaufhörlich am Tier als seiner Matrix, seinem Objekt, Spiegelbild und Widerlager abarbeitet. Andererseits und zugleich vermittelt die extensive Lektüre den Eindruck, dass das so facetten(augen)reich gezeichnete Bild dem Tier im Film derzeit vor allem zwei Konzepten aufruht. Zum einen ist da das Leben als Prozess, der sich dem 'Sein' entzieht, den Menschen mit tierischen Sequenzen affiziert und im besten Falle die Grenzen seines diskursiven Denkens angreift. Zum anderen ist es besonders – zuweilen auch einzig – das Bewegungs-Bild, das solche Dynamik ins Werk setzt und damit das Tier nicht mehr nur abbildet, sondern selbst zum Tier oder auch zum Insekt wird (so die Einleitung der HerausgeberInnen, so auch die Pointe bei Akira Lippit, Christiane König, Sulgi Lie, Jonathan Burt, Petra Lange-Berndt und im gemeinsam von Maren Möhring und Massimo Perinelli verfassten abschließenden Beitrag).

Das aber wirft am Ende die Frage auf, inwiefern das wissenschaftliche Nachdenken über Tiere im Film nicht bereits das 'Minoritäre' zum Mehrheitsdiskurs gemacht hat. Während Tier-Mensch-Beziehungen außerhalb der Sprache und im "Register des Visuellen kein Teil hegemonialer Diskursformationen sein" (S. 5) müssen, während Tiere im Film als "Träger des Realen" (ebd.) fungieren und ein neues Verhältnis des Humanen zum Animalischen ausloten können, ist im Rücken dieses heterogenen und rätselhaften Tieres – so will es scheinen – neuerlich jener von Deleuze selbst so misstrauisch beäugte 'Konsens' am Werk: Für die eine Epoche mag das Tier stumm und ohne Vernunft gewesen sein, für eine andere die leidende Schöpfung oder auch der nächste Verwandte, nun wird es offenbar zusehends Meute, Prozess, Minderheit und trägt damit, wie stets, die Last einer großen Bedeutung, einer Utopie des Werdens, die wir ihm aufladen, obwohl wir es doch gerade von den symbolischen Aufgaben und Anthropomorphismen zu entbinden versuchen. Aber das macht – einmal abgesehen von den faktenreichen und oftmals luziden Einzelbeiträgen des Bandes – auch dessen paradoxen Reiz aus. Er beleuchtet kritisch die vom Menschen unermüdlich hergestellten Tierbilder und produziert dabei ein weiteres; er untersucht – wie der Untertitel des Buchs in bewusst ironischem Totalitätsanspruch ankündigt – "eine Menschheitsgeschichte der Moderne" und fügt ihr zugleich ein nächstes Kapitel hinzu. Vor allem vermisst das Buch damit den Abstand zwischen dem geräuschhaften 'Sprechen' der Tiere und dem sinnhaften Schreiben über Tiere im Film.

(Am Rande nur sei bemerkt: Es bleibt auch durch die graphische Einrichtung des Bandes beim 'Schreiben': Den Abbildungen – teils verwaschen, teils durch ihren schwarzen Rahmen als unbearbeiteter Snapshot erkennbar, teils nur briefmarkengroß – scheint Tiere im Film kaum eine eigene Aussagekraft zuzugestehen.)

Veröffentlicht

Ausgabe

Rubrik

Lizenz

Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.

![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)