Evelyn Echle/Kristina Köhler (Hg.): Mode. montage AV 32, 1/2023.

Marburg: Schüren 2023. ISBN: 978-3-7410-0392-9. 196 Seiten, 16,90 €.

DOI:

https://doi.org/10.25365/rezens-2024-1-04Abstract

Audrey Hepburn im ikonischen "Little Black Dress" von Givenchy in Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards, US 1961), Anne Hathaway verloren im Fashionbusiness in The Devil Wears Prada (David Frankel, US 2006), das sind wahrscheinlich die ersten Assoziationen, die man hat, wenn man an das Thema Mode im Film denkt.

Zusammenarbeiten von großen Modehäusern bzw. renommierten Designern mit Filmschaffenden (wie Dior mit Hitchcock, Chanel mit Resnais oder Gaultier mit Besson), also Synergien, die sich zwischen Kunst und Kommerz bewegen, bilden aber nur einen kleinen Ausschnitt der vielschichtigen Wechselwirkungen von Film und Mode.

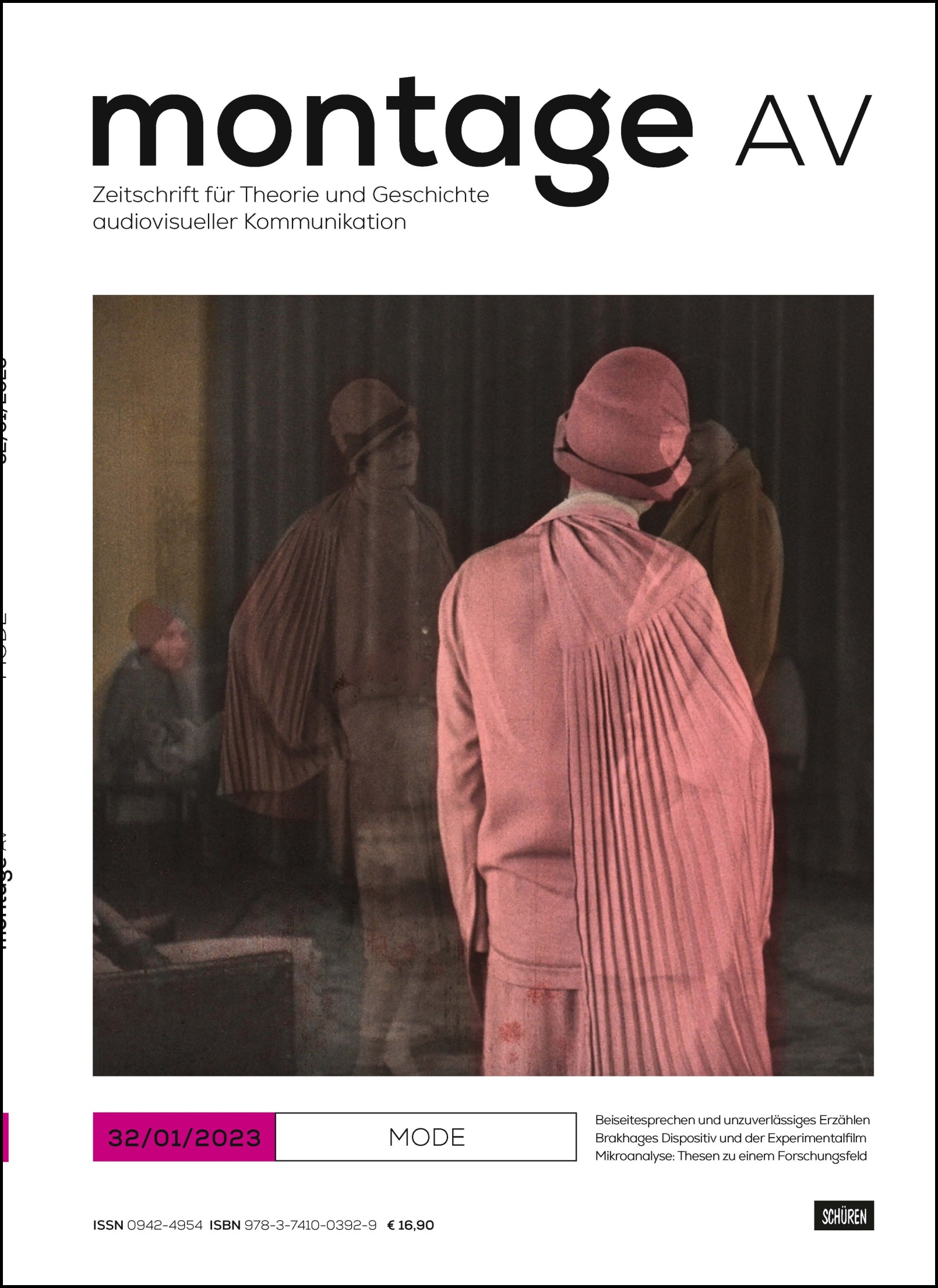

Wie vielgestaltig diese sind, will diese Ausgabe der Zeitschrift montage AV mit ihrem Schwerpunkt Mode zeigen. Die beiden Herausgeberinnen Evelyn Echler und Kristina Köhler geben ihrem Editorial den Titel "Verwobenes" und lenken den Blick auf die nicht augenscheinlichen Verbindungen vom Stofflichen des Textils und der Materialität des Filmischen: Beispiele für dieses Naheverhältnis wären etwa die Kunststoff-Verbindung Zelluloid, die sowohl als durchsichtiger Träger für fotographische Filme, als auch – zumindest in ihrer Anfangszeit – in der Bekleidungsindustrie in Form von Korsettstäbchen oder Manschetten Verwendung findet, oder auch die Praxis der (analogen) Montage mit ihrer Ähnlichkeit zu dem Zuschneiden und Vernähen von Stoffen.

Mode kommt aber auch eine diegetische Bedeutung im Film zu. Als Kostüm kann sie den Film in einer Zeit verorten und Zeitsprünge visualisieren, als Kleidung ist sie weit mehr als nur Angezogen-Sein, sondern sozialisiert und individualisiert ihren jeweiligen Charakter.

Die Beiträge dieser Ausgabe setzen sich aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit der ästhetischen, kommerziellen, sozialen und historischen Bedeutung von Bekleidung im Zusammenhang mit filmischer Erzählung auseinander.

Zwei Texte beschäftigen sich mit der Stummfilmzeit: Marie-Aude Baronian stellt den Schrankkoffer der armenischen Schauspielerin und Genozid-Überlebenden Aurora Mardiganian in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zum Kostüm und seiner Bedeutung für eine Erinnerungskultur, die sowohl etwas Identitätsstiftendes hat, als auch einem gewissen Exotismus Vorschub leistet. Der überdimensionale Koffer wie auch sein Inhalt, Kleider und Accessoires waren, als Überbleibsel aus einem ausgelöschten armenischen Lebensalltag, Teil der Promotionstour durch die USA, auf der Aurora Mardiganian den Film Auction of Souls (auch: Ravished Armenia, Oscar Apfel, US 1919) begleitete, von dem heute nur noch wenige Fragmente erhalten sind.

1919 ist auch der Zeitpunkt, an dem Jeanpaul Goergen seinen Beitrag über die vielgestaltige Beziehung von Mode und Film festmacht. Im ersten Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kommt der Damenmode eine besondere Bedeutung zuteil: die Sehnsucht nach Luxus und Zerstreuung lässt Mode zu einem Wirtschaftsfaktor werden, der auch die Filmwelt nachhaltig durchdringt, von den Kostümen im Film, der Kleidung der (weiblichen) Stars, bis hin zu Berufsfeldern wie dem Kostümbild.

Auch einen Weltkrieg später zeigen sich Wirtschaftswachstum und Fortschrittswille an der Mode. Sigrun Lehnert untersucht in ihrem Text "Vom Luxushotel zur Fabrikhalle", dass Modeschauen von 1950-1965 ebenso integraler wie auch beliebter Bestandteil von Kino-Wochenschauen in Ost- und Westdeutschland waren und macht anschaulich, wie nicht nur ideologische, sondern auch ästhetische und inszenatorische Unterschiede zu erkennen sind.

Eine Modenschau als Film, die Präsentation der Hermès-Herren-Kollektion Sommer 2021 mit dem vielsagendem Titel Hors-Champ, entpuppt sich in Bianka-Isabell Scharmanns Text als viel mehr als nur eine Notlösung, um die pandemiebedingte Unmöglichkeit einer Show vor einem Livepublikum zu kompensieren.

Die seltsam aus der Zeit gefallene Kleidung der Hauptfigur Martha aus Rainer Werner Fassbinders gleichnamigem Film aus dem Jahr 1974 ist der Ausgangspunkt für Christine Noll Brinckmanns Überlegungen zu einer – selbst im Nachkriegsdeutschland – omnipräsenten NS-Ideologie, die das Geschlechterverhältnis prägt: "zu der Erkenntnis Fassbinders, dass der Schatten der NS-Zeit, der noch Jahrzehnte über der bürgerlichen Ehe liegt, für eine unheilvolle Polarisierung der Geschlechter sorgt; und dass übermäßiger Masochismus in die Hölle weiblicher Lähmung führt" (S.112).

Downloads

Veröffentlicht

Ausgabe

Rubrik

Lizenz

Copyright (c) 2024 Aki Beckmann

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.

Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.

![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)