Timo Storck/Svenja Taubner (Hg.): Von Game of Thrones bis The Walking Dead. Interpretation von Kultur in Serie.

Berlin/Heidelberg: Springer 2017. ISBN: 978-3-662-53688-9. 387 S., Preis: € 39,05.

Abstract

Der 2017 erschienene Sammelband, herausgegeben von Timo Storck und Svenja Taubner, nähert sich der populären Genre-TV-Serie mit Ansätzen aus unterschiedlichen Disziplinen.

Neben den im Titel genannten Serien finden sich Texte über jüngere US-amerikanische Produktionen wie The Americans (Anna Tuschling und Till A. Heilmann), Girls (Rolf und Jan Schröder) und True Detective (Birgit Däwes). Aber auch Beiträge zu älteren Produktionen wie CSI (Lorenz Engell), Sex and the City (Nülüfer Aydin, Katharina Dinhof, Caroline Elz und Sarah Stepanovsky) und Supernatural (Christian Sell und Svenja Taubner) sind hier versammelt. Ausnahmen von den überwiegend in den USA produzierten Serien bilden die deutsche Lindenstraße (Bernhard Strauß), die österreichische Serie Vorstadtweiber (Jutta Menschik-Bendele) und die italienische Serie Gomorrha (Isolde Böhme). Da nicht im Einzelnen auf jeden der zwanzig Beiträge eingegangen werden kann, wird diese Rezension nur einen Gesamteindruck und die Lektüre einiger Texte zusammenfassen.

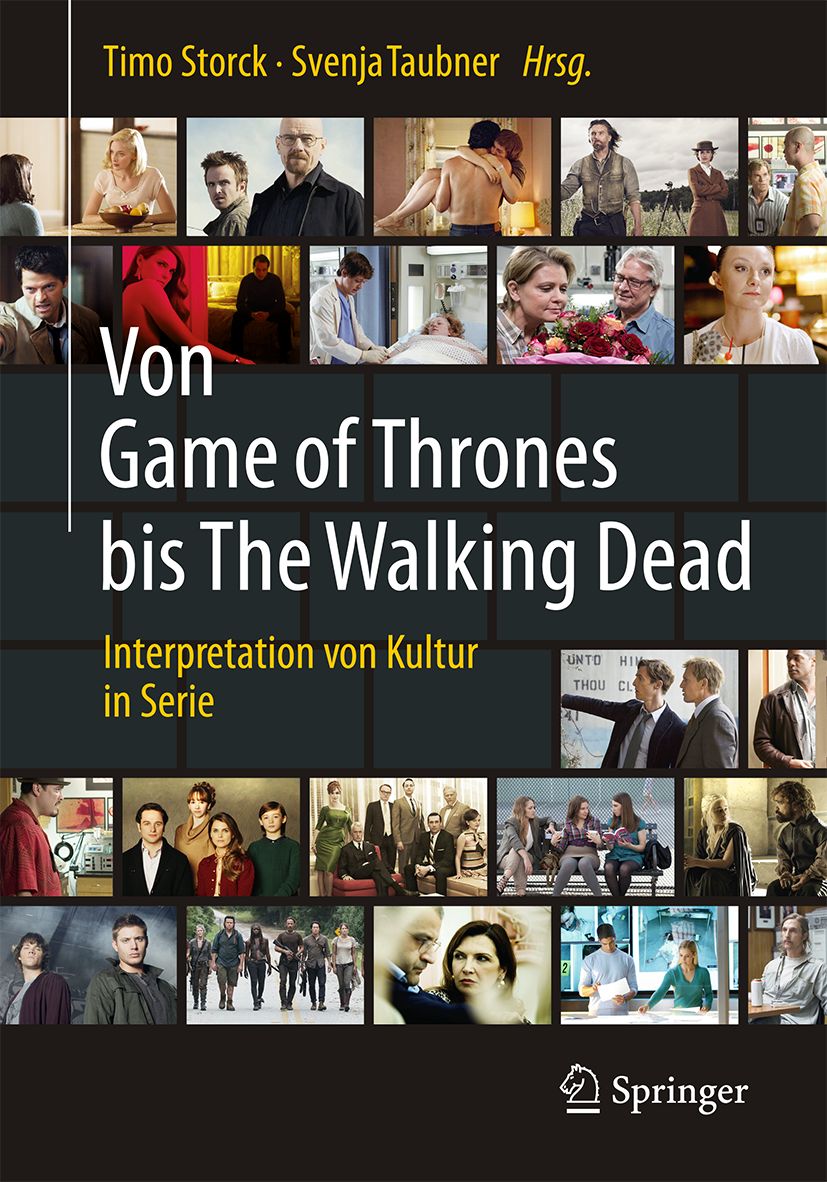

Beim Durchblättern fällt besonders die Gestaltung des Bandes auf, zumindest der an Lektüre von akademischer Literatur gewohnten Rezensentin. Die Inhaltsangabe der einzelnen Aufsätze erscheint vor dem Hintergrund einer Kinosaalabbildung. Auf der Leinwand ist eine Szene der im Text besprochenen Serie zu sehen. Die darauffolgende Seite zeigt jeweils ein DVD-Cover, versehen mit Copyright-Angaben. Auf jeder zweiten Seite gibt es im linken oberen Feld, neben der Angabe der Seitenzahl einen etwa passfotogroßen Screenshot zu sehen. Darüber hinaus finden sich viele Farbabbildungen (genau 70). Zitate aus den Serien sind in doppelter Schriftgröße rot gedruckt, andere längere Zitate visuell mit durchgehenden Linien abgesetzt. Der Band ist also auffällig bunt gestaltet für ein inhaltlich akademisches Buch, oft jedoch mit wenig Erkenntniswert, wodurch sich der Eindruck einer Werbeschaltung nicht vermeiden lässt. Die tatsächliche Werbung des Springer-Verlags auf den letzten Seiten legt nahe, dass der Band, aufgrund der ähnlichen Cover-Gestaltung, Teil einer nicht näher benannten Reihe ist. Somit ist anzunehmen, dass nicht die Herausgeber*innen selbst, sondern der Verlag für die Gestaltung verantwortlich ist.

Die Auswahl der Serien beruhe auf dem persönlichen Zugang bzw. der Vorliebe der Autor*innen, wie im Vorwort zu lesen ist.

Die Motivation des Bandes wird wiederum mit zwei Gegebenheiten begründet: Zum einen die Beobachtung der Herausgeber*innen, dass Serien dem Film in vielerlei Hinsicht den Rang ablaufen. Zum anderen gaben Veranstaltungsreihen, wie z. B. "PsychoanalytikerInnen kommentieren Filme" den Impuls, Psychoanalytiker*innen über Fernsehserien schreiben zu lassen. Dieser wurde dann um einen transdisziplinären Ansatz erweitert, so dass auch Autor*innen aus der Sozialpsychologie, Medien- und Kulturwissenschaft, Amerikanistik, Philosophie und Forensik angefragt wurden. Die Herausgeber*innen Timo Storck und Svenja Taubner haben wie die Mehrzahl der Autor*innen einen psychoanalytischen Hintergrund. Taubner ist psychologische Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, sowie Direktorin des Instituts für Psychoasoziale Prävention am Universitätsklinikum Heidelberg. Storck ist Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin. Dementsprechend wird bereits in der Einleitung auf die methodologische Schwerpunktsetzung der Psychoanalyse und psychoanalytische Filmtheorie eingegangen. Diese wird in den einzelnen Beiträgen freilich unterschiedlich angewandt. Für die Herausgeber*innen beinhaltet eine psychoanalytische Perspektive, die eigene Reaktion auf eine Serie zu betrachten und zu befragen "und sie so zum Ausgangspunkt einer Interpretation über Beziehungen zu machen"[1] (S. 5). Das Ergebnis sei nicht, etwas über das individuell Unbewusste auszusagen, sondern "potenziell über gesellschaftlich Unbewusstes" (ebd.), wobei hier auf einen ethnopsychoanalytischen Ansatz Bezug genommen wird. Dabei verstehen Storck und Taubner die Psychoanalyse als Ergänzung anderer theoretischer Zugänge, wie die der Medienwissenschaft, Kulturwissenschaft und Psychologie.

Der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel beschreibt seinen methodischen Zugang in den einleitenden Bemerkungen seiner Interpretation von In Treatment als einen Dialog zwischen Filmkunst und Psychoanalyse. Da die Serie In Treatment explizit Psychotherapie thematisiert – jede Episode zeigt eine Sitzung des Therapeuten Paul Weston – begreift Zwiebel die fiktiven Personen in der Serie als Repräsentant*innen eines Typus von Therapeut*in bzw. Patient*in und deren Problematiken wie Narzissmus oder Alterskrise. Er betont ausdrücklich, dass er sich nicht ausschließlich auf das Narrativ der Serie bezieht, sondern visuelle Komponenten, räumliche Gestaltung und filmtechnische Aspekte wie Verdichtung und Zuspitzungen ebenso miteinbezieht. Und obwohl die Serie von Psychoanalytiker*innen, wie Zwiebel selbst, als Anschauungsmaterial benutzt wird, geht es ihm nicht darum, wie realistisch die Therapie in der Serie dargestellt[2], sondern um die Frage, welches Bild von Psychotherapie vermittelt wird.

Svenja Taubner bezieht sich in ihrem Beitrag "'We are the walking dead' – neue Formen des Altruismus in einer Zombiewelt" auf die Psychologie und Evolutionstheorie, um ihre Hauptthese zu erläutern, dass in der Serie The Walking Dead die Frage nach dem 'Survival of the Fittest' neu gestellt und Egoismus antagonistischem Altruismus gegenübergestellt wird. Die Frage an sich scheint gut gewählt, ließe sich jedoch politischer stellen und auch anders beantworten. Meiner Ansicht nach setzt sich die Ideologie des Überlebens des Stärkeren im Verlauf der Serie weit stärker durch, als es die Autorin beschreibt. Taubner demonstriert vor allem anhand des Hauptcharakters Rick Grimes, wie verschiedene Spielarten eines empathischen bis pathologischen Altruismus durchgespielt werden. Obwohl dieser alle sieben Staffeln überlebt, könnte man daraus ebenso folgern, dass er dies nicht wegen, sondern trotz seines Altruismus tut. Politisch ist nicht nur fragwürdig, dass dieser durch seine Funktion als ehemaliger Polizist als vermeintlicher Retter auftritt, sondern auch, dass die Evolutionstheorie einfach umgeschrieben wird. Denn laut Taubner wird "auf der Grundlage der Idee einer Multi-Level-Selektion das Überleben einer kooperierenden Gruppe" (S. 45) gegenüber 'egoistisch' handelnden Gruppen oder Gruppenmitgliedern gesichert. Das Narrativ der Serie vermittelt jedoch, dass es in einer regierungs- und scheinbar staatenlosen Gesellschaft[3] zwingend (An-)Führer geben muss. Es werden immer neue Diktatoren (wie der 'Governor') generiert, die das Publikum faszinieren oder abstoßen zu vermögen. Die Serie zeichnet entsprechend kein anarchistisches oder hierarchieloses Gesellschaftsmodell. Da aber gerade Zombiefilme oftmals Allegorien gesellschaftlicher Zustände produzieren, ist in dieser Hinsicht meiner Einschätzung nach die Serie reaktionär und stellt die altruistische Position auch als nervend dar, wie Taubner richtig bemerkt.

Etwas strittig erscheint mir auch der Beitrag der Amerikanistin Birgit Däwes, die sich mit den ersten beiden Staffeln von True Detective auseinandersetzt. Da sie explizit einen semiotischen und intertextuellen Ansatz verfolgt, erstaunt es, dass Däwes nicht auf aktuelle philosophische Referenzen wie Ray Brassier oder Eugene Thacker eingeht, die selbst in dem Wikipedia-Eintrag zur Serie erwähnt werden. Stattdessen bezieht sie sich lediglich auf kanonischere Werke von Ambrose Bierce und Robert W. Chambers aus der Zeit um die Jahrhundertwende, die auch buchstäblich in der Serie zitiert werden. Zudem weist sie auf "vielgestaltige Grenzüberschreitungen" (S. 320) hinsichtlich Genres (hard-boiled detective fiction und andere klassische Detektiverzählungen wie denen von Edgar Allen Poe und Arthur Conan Doyle, sowie den Film noir und Alfred Hitchcock), Zeitebenen, Räumlichkeiten und gesellschaftlichen Normen hin. Auch ihre Kritik an der "Behandlung der Frauenfiguren" und der "ethnischen Repräsentation" (S. 230) bleibt oberflächlich, ebenso wie ihr Ausblick, der sich schlicht damit zusammenfassen lässt, dass aus (Lebens-)Zeitgründen die Ära der komplexen Quality-TV-Serien vorbei sei und im kleinen Format die Zukunft der Serie liege.

Interessanter erscheinen mir die Beiträge, die sich eingehender mit der Signifikanz von 'race' und 'gender' in Serien auseinandersetzen, wie etwa Timo Storcks Beitrag zu Mad Men, Christine Kirchhoffs Analyse von Grey's Anatomy und Ulrike Kadis Interpretation von Masters of Sex. Mad Men zeige, so Timo Storck, dass Rassismus in den USA nicht nur ein Problem von 'rednecks' und 'white trash' in den Südstaaten sei, wie man sie in der ersten Staffel von True Detective sehen kann. Die Serie lege Rassismus vielmehr als Norm offen. Die zeitliche Verortung in den 1960ern habe keinen nostalgischen, sondern einen verfremdenden Effekt. Diese Verfremdung und Distanz sorge nicht nur dafür, dass Mad Men eine Identifikation des Publikums mit den Charakteren verunmöglicht, sondern schlägt sich auch in der Darstellung der Geschlechterverhältnisse nieder. Storck beruft sich (wie auch Ulrike Kadi in ihrem Beitrag) auf Jacques Lacans Formulierung "Es gibt kein Geschlechterverhältnis", um die Nicht-Beziehung zwischen den Geschlechtern in Mad Men zu thematisieren. Lacan wendet sich mit diesem Satz gegen die Illusion, dass sich Männer und Frauen gegenseitig ergänzen und somit gegen ein bestimmtes heteronormatives Liebesideal. Mad Men zeige dementsprechend vielmehr die verfehlte Beziehung zum 'Anderen', Masters of Sex dagegen die Versuche der Sexualwissenschaft dieses 'Fehl' mit Sinn, Bedeutung und Sprache zu füllen, wie Kadi analysiert.

Es finden sich mehrere solcher Korrespondenzen in dem Band, sei es die zwischen Psychoanalyse und Film- und Medientheorie oder jene zwischen Co-Autor*innenschaften. Neben der genannten Formulierung Lacans, die in zwei Beiträgen aufgegriffen wird, werden auch in anderen Beiträgen Polaritäten und duale Ordnungen thematisiert: um die duale Geschlechterordnung und deren Subversion geht es auch in den Texten zu Girls und Sex and the City. Der Beitrag "Married... With a Mission" behandelt die Dualität von Privatem und Politischem in The Americans, die Polarität von Privatem und Beruflichen ist Thema in "Die ewig jungen Ärzte" von Christiane Kirchhoff. Das charakteristische Unterlaufen der Opposition von Gut und Böse im sogenannten Quality-TV steht im Fokus der Interpretation von Dexter (in dem Beitrag des forensischen Psychiaters Philipp Masing) und von Breaking Bad. Andreas Hamburger und Bettina Hahn folgen dabei dem bereits angesprochenen filmpsychoanalytischen Ansatz, das Unbewusste des Publikums zu analysieren, wobei sie die Serie als Langzeit-Psychoanalyse begreifen. Gerade der Fokus auf psychoanalytische Perspektiven hebt den Sammelband von vielen anderen Publikationen ab, sowohl von denen, die sich mit Fernsehserien befassen, als auch von denjenigen, die lediglich eine repräsentierte Psychoanalyse thematisieren.

[1] Ein Beispiel für diesen Zugang wäre ein Kommentar zur Rede vom "binge watching". Es wird dabei auf den Begriff des "binge eating" aus der psychiatrischen Nosologie verwiesen, einem Symptom, bei dem die Betroffenen die Kontrolle über ihr Essverhalten verlieren. Timo Storck/Svenja Taubner: "Einleitung, oder Previously on TV", S. 2.

[2] Zu einem solchen Vergleich zwischen Realität und Fiktion vgl. u. a. Brett Karr: "Dr. Paul Weston and the bloodstained couch". In: International Journal of Psychoanalysis 92, 2011, S. 1051-1058.

[3] Scheinbar deshalb, weil das Publikum kaum etwas über den Zustand der Welt jenseits des Radius einer Gruppe von Überlebenden um Rick Grimes herum erfährt.

Downloads

Veröffentlicht

Ausgabe

Rubrik

Lizenz

Copyright (c) 2019 Michaela Wünsch

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.

Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.

![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)